- 04-2923-0520 休診日 : 祝日

診療時間 : 10:00~19:30

「胃もたれや胃の痛みがあるのに検査で異常なし」と診断された機能性ディスペプシアで、運動不足が気になるあなたへ。

実は、運動不足が血行不良や自律神経の乱れを招き、胃腸の不調を悪化させている可能性があります。この記事では、運動不足と機能性ディスペプシアの意外な関係性を解き明かし、鍼灸がどのように自律神経や血行に働きかけ、胃腸の機能を整えていくのかを詳しくみていきます。

具体的なツボや日常で取り入れられる運動習慣もご紹介し、つらい症状の根本改善をサポートします。

目次

「機能性ディスペプシア」と診断された方の中には、胃の不調と運動不足がどのように関係するのか、疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。実は、日々の運動不足が、機能性ディスペプシアの症状を悪化させる一因となっていることは少なくありません。

一見すると無関係に思える両者ですが、私たちの体内で密接に影響し合っているのです。この章では、機能性ディスペプシアの基本的な知識から、なぜ運動不足がその症状に悪影響を与えるのか、そのメカニズムを詳しくみていきましょう。

機能性ディスペプシアとは、胃もたれや胃の痛みなどの不快な症状が続いているにもかかわらず、内視鏡検査などで胃や十二指腸に潰瘍や炎症といった明らかな異常が見つからない状態を指します。以前は「神経性胃炎」と呼ばれることもありましたが、現在では特定の病名として確立されています。

主な症状は多岐にわたりますが、特に以下の4つの症状が特徴的です。

| 症状の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 食後の胃もたれ感 | 食後に胃が重く、消化が滞っているように感じる状態です。 |

| 早期満腹感 | 少し食べただけでお腹がいっぱいになり、それ以上食べられなくなる状態です。 |

| みぞおちの痛み | 胃のあたり、特にみぞおちの周辺に痛みを感じます。 |

| みぞおちの灼熱感 | みぞおちのあたりが焼けるように熱く感じる不快な感覚です。 |

これらの症状が慢性的に続き、かつ検査で器質的な病変が見当たらない場合に、機能性ディスペプシアと診断されます。見た目には異常がなくても、胃の働きに問題が生じていることが特徴です。

運動不足が機能性ディスペプシアの症状を悪化させる理由は、主に「血行不良と自律神経の乱れ」そして「ストレスと胃腸機能の低下」という二つの側面から説明できます。これらの要素が複雑に絡み合い、胃腸の正常な働きを妨げているのです。

運動不足は、全身の血行を悪くする大きな原因となります。特に、胃腸への血流が滞ると、消化器官が必要とする酸素や栄養素が十分に供給されず、老廃物の排出も滞りがちになります。これにより、胃腸の細胞の働きが低下し、消化吸収能力が落ちてしまうのです。

また、運動不足は自律神経のバランスを崩すことにもつながります。自律神経は、交感神経と副交感神経の二つから成り立ち、胃腸の蠕動運動や消化液の分泌などをコントロールしています。運動不足の生活が続くと、活動時に優位になる交感神経が過剰に働きやすくなり、リラックス時に優位になる副交感神経の働きが低下しがちです。副交感神経は胃腸の働きを活発にする役割を担っているため、その機能が低下すると、胃の蠕動運動が鈍くなり、消化不良や胃もたれを引き起こしやすくなります。結果として、機能性ディスペプシアの症状が悪化してしまうのです。

運動は、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも深く関わっています。適度な運動は、ストレスホルモンの分泌を抑え、気分を高めるセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促すことで、心身のリフレッシュ効果やストレス解消効果が期待できます。しかし、運動不足の生活では、こうしたストレス解消の機会が失われ、精神的な負担が蓄積しやすくなります。

蓄積されたストレスは、自律神経を介して胃腸に直接的な影響を与えます。例えば、過度なストレスは胃酸の分泌を過剰にしたり、胃の痙攣を引き起こしたり、蠕動運動を異常にしたりすることがあります。これは、脳と腸が密接に連携している「脳腸相関」と呼ばれる仕組みによるものです。精神的なストレスが胃腸の不調として現れやすいのは、この脳腸相関が大きく関係しています。運動不足によってストレスが解消されにくくなると、結果的に胃腸機能の低下を招き、機能性ディスペプシアの症状をさらに悪化させてしまうのです。

機能性ディスペプシアは、西洋医学的な検査では異常が見られないにもかかわらず、胃もたれや胃の痛み、早期満腹感などの不快な症状が続く状態を指します。東洋医学では、このような症状を単なる胃の不調としてだけでなく、身体全体のバランスの乱れとして捉えます。

東洋医学の基本的な考え方には「気」「血」「水」という生命活動を支える要素があり、これらが滞りなく巡ることで健康が保たれるとされています。機能性ディスペプシアの症状は、主に「脾(ひ)」と「胃(い)」の機能低下、そして「肝(かん)」の気の滞り(肝気鬱結)が深く関わっていると考えられます。

運動不足は、この「気」の巡りを悪くする大きな要因です。気が滞ると、血の巡りも滞りやすくなり(血瘀)、体内の水分代謝も悪化します。特に、消化吸収を司る脾胃の機能が低下すると、食べ物の消化が滞り、胃もたれや膨満感、食欲不振といった機能性ディスペプシア特有の症状が現れやすくなります。

また、運動不足はストレスを溜め込みやすくし、そのストレスが肝の気の滞りを引き起こします。肝は気の流れをスムーズにする役割があるため、肝の機能が乱れると、胃腸の働きにも悪影響を及ぼし、さらに機能性ディスペプシアの症状を悪化させることにつながるのです。

鍼灸治療は、身体の表面にある特定の部位である「ツボ(経穴)」に鍼を刺入したり、お灸で温めたりすることで、身体が本来持っている自然治癒力を高め、不調の原因となっている身体のバランスの乱れを整えていくことを目的としています。

機能性ディスペプシアのような胃腸の不調に対しては、単に症状のある胃の周囲だけでなく、全身のツボを使い、根本的な原因にアプローチします。これにより、胃腸の働きを直接的に改善するだけでなく、症状を引き起こす自律神経の乱れや血行不良、ストレスといった要素にも働きかけ、多角的に改善を促します。

機能性ディスペプシアの症状は、自律神経の乱れと密接に関わっています。自律神経には、活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経があり、これらがバランス良く働くことで、胃腸の動きや消化液の分泌が適切に調整されています。

しかし、ストレスや不規則な生活、運動不足などにより自律神経のバランスが崩れると、胃腸の働きが乱れ、機能性ディスペプシアの症状が現れやすくなります。例えば、交感神経が優位になりすぎると、胃の動きが抑制されたり、血流が悪くなったりすることがあります。

鍼灸治療は、ツボへの刺激を通じて、脳や脊髄を介して自律神経の中枢に働きかけ、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果が期待できます。特に副交感神経の働きを高めることで、胃腸の蠕動運動を促し、消化液の分泌を正常化させ、胃の不調を和らげることが可能です。

胃腸の機能が低下する大きな要因の一つに、血行不良があります。血行が悪くなると、胃腸の細胞に必要な酸素や栄養素が十分に届かず、老廃物も滞りやすくなるため、消化吸収能力が低下し、胃もたれや不快感につながります。

鍼灸治療では、胃腸に関連するツボや全身の血行を促進するツボを刺激することで、胃腸への血流を改善します。血流が良くなることで、胃腸の細胞が活性化し、消化吸収能力が向上します。また、冷えによる胃腸機能の低下に対しても、お灸による温熱効果が有効に働き、胃腸を温めて血行を促進し、その働きをサポートします。

さらに、鍼灸刺激は胃腸の平滑筋に直接的または間接的に作用し、乱れた蠕動運動を正常化する効果も期待できます。これにより、食べ物が胃から腸へとスムーズに運ばれるようになり、胃もたれや膨満感の軽減につながります。

機能性ディスペプシアの症状には、胃の痛みや不快感も含まれます。これらの痛みは、胃腸の機能異常だけでなく、ストレスや精神的な緊張によっても増強されることがあります。

鍼灸治療は、ツボへの刺激によって、身体が本来持っている鎮痛物質(エンドルフィンなど)の分泌を促し、痛みを和らげる効果があります。また、特定のツボを刺激することで、痛みの閾値が上がり、不快な感覚を軽減することも可能です。

加えて、鍼灸治療には深いリラックス効果があり、精神的なストレスを軽減する働きがあります。ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、胃腸の不調を悪化させるため、ストレスの軽減は機能性ディスペプシアの改善において非常に重要です。鍼灸は、心身の緊張を和らげ、質の良い睡眠を促すことにもつながり、結果として胃腸の機能を回復させる手助けとなります。

機能性ディスペプシアの症状は多岐にわたりますが、鍼灸ではこれらの症状に対し、個々の体質や不調の原因を見極めながらアプローチしていきます。特に胃腸の働きを直接的に助けるツボや、自律神経のバランスを整えるツボが有効とされています。

鍼灸治療では、胃腸の働きを司る経絡上のツボや、全身のバランスを整えるツボを用いて、機能性ディスペプシアの症状改善を目指します。ここでは、特に胃腸の不調に効果が期待できる代表的なツボをいくつかご紹介いたします。

これらのツボに鍼を施すことで、胃腸への血流を促進し、蠕動運動を活発にするだけでなく、自律神経の乱れを整え、心身の緊張を和らげる効果も期待できます。

| ツボの名前 | 位置 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 足三里(あしさんり) | 膝の皿の下から指4本分下、脛の骨の外側 | 胃腸機能の調整、消化促進、胃痛、胃もたれ、吐き気の緩和、全身の体力向上 |

| 中脘(ちゅうかん) | みぞおちとおへその中間 | 胃の不調全般(胃もたれ、膨満感、胃痛)、消化不良の改善、食欲増進 |

| 天枢(てんすう) | おへそから左右に指2本分外側 | 腸の働きを整える、便秘や下痢など腸の不調の改善、お腹の張りの緩和 |

| 内関(ないかん) | 手首のシワから指3本分上、腕の内側中央 | 吐き気、乗り物酔い、動悸、ストレスによる胸の不快感、自律神経の調整 |

| 太衝(たいしょう) | 足の親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ | ストレスや緊張による胃の不調、イライラ、血行促進、全身の気の流れを整える |

| 関元(かんげん) | おへそから指4本分下 | 全身の気力を高める、冷えの改善、疲労回復、内臓機能の活性化 |

これらのツボは、鍼灸師が患者様の体質や症状に合わせて適切に選択し、施術を行います。ご自身でツボ押しを行う場合でも、無理のない範囲で優しく刺激することで、症状の緩和につながることもあります。

機能性ディスペプシアの改善には、鍼灸治療で体の内側から整えることに加え、運動不足の解消も非常に重要です。鍼灸と運動を組み合わせることで、より根本的な体質改善と症状の軽減が期待できます。

鍼灸治療は、自律神経のバランスを整え、胃腸の血行を促進し、体の緊張を和らげることで、運動を始めるための土台作りをサポートします。体がリラックスし、胃腸の働きが整うことで、運動への抵抗感が減り、継続しやすくなるでしょう。

具体的な治療プランとしては、例えば週に一度の鍼灸治療で全身の調整を行いながら、日常的に無理のない範囲でウォーキングや軽いストレッチを取り入れることが推奨されます。鍼灸師は、患者様一人ひとりの体力や症状の段階に合わせて、最適な運動の種類や頻度についてもアドバイスを行うことができます。

運動と鍼灸の相乗効果により、血行がさらに促進され、自律神経の働きがより安定し、ストレス耐性も向上します。これにより、機能性ディスペプシアの症状が軽減されるだけでなく、再発しにくい体へと導かれることが期待できるのです。

鍼灸治療と運動習慣は、どちらか一方だけを行うよりも、互いに補完し合うことで、より効果的に機能性ディスペプシアの改善へとつながります。ご自身のペースで、鍼灸と運動を生活の一部として取り入れていくことが大切です。

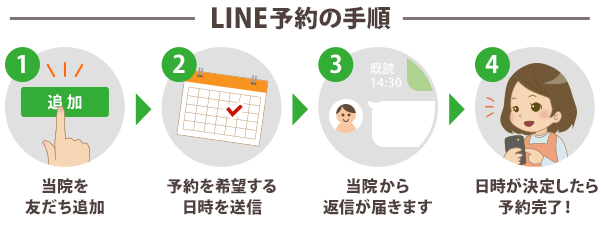

予約制

※新規受診の患者様は1日2名までとさせていただいております。

機能性ディスペプシアによる胃腸の不調は、日々の生活の質に大きく影響を及ぼします。鍼灸治療は、その不調に対して穏やかに働きかけ、改善を目指す有効な手段の一つです。しかし、安心して治療を受けるためには、いくつかの注意点と、ご自身に合った鍼灸院を選ぶことが大切になります。

鍼灸治療は、長い歴史を持つ伝統的な治療法であり、正しく行われれば非常に安全性の高い施術です。現代の鍼灸院では、衛生管理が徹底されており、使い捨ての鍼を使用することが一般的ですので、感染症の心配はほとんどありません。

しかし、体への刺激を伴うため、ごく稀に以下のような一時的な反応が出ることがあります。これらは、体が良い方向へ向かおうとする過程で生じる「好転反応」や、一時的な刺激によるものであり、通常は心配いりません。

| 症状 | 説明と対処法 |

|---|---|

| 内出血(青あざ) | 鍼が毛細血管に触れることで、ごく稀に小さな内出血が生じることがあります。通常は数日から1週間程度で自然に消えますので、ご心配いりません。 |

| だるさ、眠気 | 施術後に体がリラックスすることで、一時的にだるさや眠気を感じることがあります。これは自律神経が整い、体が休息を求めているサインです。無理せずゆっくりとお過ごしください。 |

| 軽い痛み、違和感 | 鍼が筋肉に届く際に、チクっとした軽い痛みや、ズーンと響くような感覚を覚えることがあります。これは正常な反応であり、施術後には和らぐことがほとんどです。 |

| 一時的な症状の悪化 | 好転反応として、一時的に症状が強く感じられる場合があります。これは体が変化に対応しようとしている証拠であり、通常はその後、症状が改善に向かいます。 |

これらの反応は一時的なものであり、重篤な副作用は極めて稀です。ただし、施術を受ける前には、持病やアレルギー、現在服用しているお薬など、ご自身の体の状態を必ず施術者に伝えるようにしてください。これにより、より安全で適切な治療を受けることができます。

機能性ディスペプシアの症状を和らげ、根本的な改善を目指すためには、運動不足の解消と鍼灸治療を組み合わせることが非常に重要です。これまでの章でご説明した通り、運動不足は血行不良や自律神経の乱れを引き起こし、胃腸の働きを低下させます。一方、鍼灸治療はこれらの不調に直接アプローチし、身体の内側からバランスを整える効果が期待できます。

ここでは、日々の生活に無理なく取り入れられる運動習慣と、鍼灸治療の効果をさらに高めるための食事・生活習慣の見直しについて詳しくご紹介いたします。

機能性ディスペプシアの症状がある方でも、無理なく続けられる軽い運動から始めることが大切です。継続することで、血行が促進され、自律神経のバランスが整い、ストレス軽減にも繋がります。以下に、おすすめの運動習慣とそのポイントをご紹介します。

| 運動の種類 | 具体的な方法とポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ウォーキング | ・一日15分から30分程度、少し早歩きで歩くことを目指しましょう。 ・景色を楽しみながら、リラックスして行うことが大切です。 ・食後すぐではなく、食間や食前に行うのがおすすめです。 | ・全身の血行促進 ・腸の蠕動運動の活性化 ・自律神経の調整 ・ストレス軽減 |

| ストレッチ | ・起床時や就寝前、デスクワークの合間など、こまめに取り入れましょう。 ・特に、肩甲骨周りや股関節周りを意識してゆっくりと伸ばしてください。 ・深呼吸と合わせて行うと、よりリラックス効果が高まります。 | ・筋肉の緊張緩和 ・血行改善 ・身体の柔軟性向上 ・リラックス効果 |

| 軽いヨガやピラティス | ・自宅でできる簡単なポーズから始めてみましょう。 ・呼吸を意識しながら、ゆっくりと身体を動かすことが重要です。 ・特に、腹部を優しく刺激するポーズは胃腸の働きを助けます。 | ・体幹の強化と姿勢改善 ・自律神経の調整 ・ストレス軽減と精神安定 ・胃腸への穏やかな刺激 |

| 深呼吸 | ・横隔膜を意識した腹式呼吸を、一日数回、数分間行いましょう。 ・ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から長く吐き出すことを意識してください。 ・リラックスできる環境で行うと効果的です。 | ・自律神経のバランス調整 ・ストレス軽減 ・リラックス効果 ・胃腸の働きをサポート |

大切なのは、無理なく続けられる運動を見つけ、習慣化することです。体調に合わせて強度を調整し、少しずつ運動量を増やしていくようにしてください。

鍼灸治療と運動習慣に加えて、日々の食事や生活習慣を見直すことは、機能性ディスペプシアの改善に欠かせません。これらは胃腸への負担を減らし、身体の回復力を高める土台となります。

| 項目 | 具体的な実践方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 規則正しい食事 | ・一日三食、決まった時間に摂るように心がけましょう。 ・食事の間隔が空きすぎると、胃酸が過剰に分泌されることがあります。 | ・胃腸の負担軽減 ・消化リズムの安定 |

| 消化に良い食品を選ぶ | ・脂質の多いもの、食物繊維が多すぎるもの、刺激の強い香辛料や酸味の強い食品は控えめにしましょう。 ・おかゆ、うどん、蒸し鶏、白身魚、柔らかく煮た野菜などがおすすめです。 | ・胃腸への負担軽減 ・消化吸収の促進 |

| ゆっくりとよく噛む | ・早食いは胃に負担をかけ、消化不良の原因となります。 ・一口30回を目安に、よく噛んで唾液と混ぜ合わせるようにしましょう。 | ・消化酵素の分泌促進 ・胃腸の負担軽減 |

| 過食・早食いを避ける | ・満腹になるまで食べず、腹八分目を心がけましょう。 ・食事中に水分を摂りすぎると消化液が薄まることがあるため、適量にしましょう。 | ・胃の膨満感やもたれの軽減 ・胃腸の働きをスムーズに保つ |

| 項目 | 具体的な実践方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 十分な睡眠 | ・質の良い睡眠を7〜8時間確保するように努めましょう。 ・就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控え、リラックスできる環境を整えてください。 | ・自律神経の回復 ・身体の修復と再生 ・ストレス耐性の向上 |

| ストレス管理 | ・趣味の時間を持つ、アロマテラピーを取り入れる、瞑想を行うなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。 ・ストレスは胃腸の働きに大きく影響するため、意識的な管理が大切です。 | ・自律神経の安定 ・胃腸機能の改善 ・精神的な安定 |

| 入浴で身体を温める | ・シャワーだけでなく、湯船に浸かり身体の芯から温めましょう。 ・38〜40度程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、血行促進とリラックス効果が高まります。 | ・全身の血行促進 ・自律神経の調整 ・リラックス効果 |

| 禁煙・節酒 | ・タバコは血管を収縮させ、胃の血流を悪化させます。アルコールは胃粘膜を刺激し、症状を悪化させる可能性があります。 ・できる限り控えるか、量を減らすように努めましょう。 | ・胃腸への直接的な刺激の軽減 ・胃粘膜の保護 ・血行改善 |

鍼灸治療と運動習慣、そして食事・生活習慣の見直しを総合的に実践することで、機能性ディスペプシアの根本的な改善へと繋がり、快適な毎日を取り戻すことができるでしょう。ご自身のペースで、できることから少しずつ始めてみてください。

運動不足は、血行不良や自律神経の乱れ、ストレスを通じて機能性ディスペプシアの症状を悪化させる大きな要因です。鍼灸治療は、これらの根本原因に働きかけ、自律神経のバランスを整え、胃腸の血行促進や蠕動運動の改善、さらには痛みの緩和やストレス軽減に効果が期待できます。鍼灸と日々の適度な運動習慣、そして生活習慣の見直しを組み合わせることで、機能性ディスペプシアの不調を根本から改善し、快適な毎日を取り戻すことが可能です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

機能性ディスペプシアによる食欲不振や体重減少で、つらい思いをされていませんか? 原因不明の胃の不調で痩せてしまい、どうにかしたいと切実に願う方は少なくありません。本記事を読めば、機能性ディスペプシアで痩せるメカニズムと、[…]